[Field Report vol.02] Onpuma Multilingual and Sign Language Fusion Drama Envisions a Future of “Living Together”

2025/11/14

─ Onpuma’s new work “How to Make a Love Song” coverage report ─

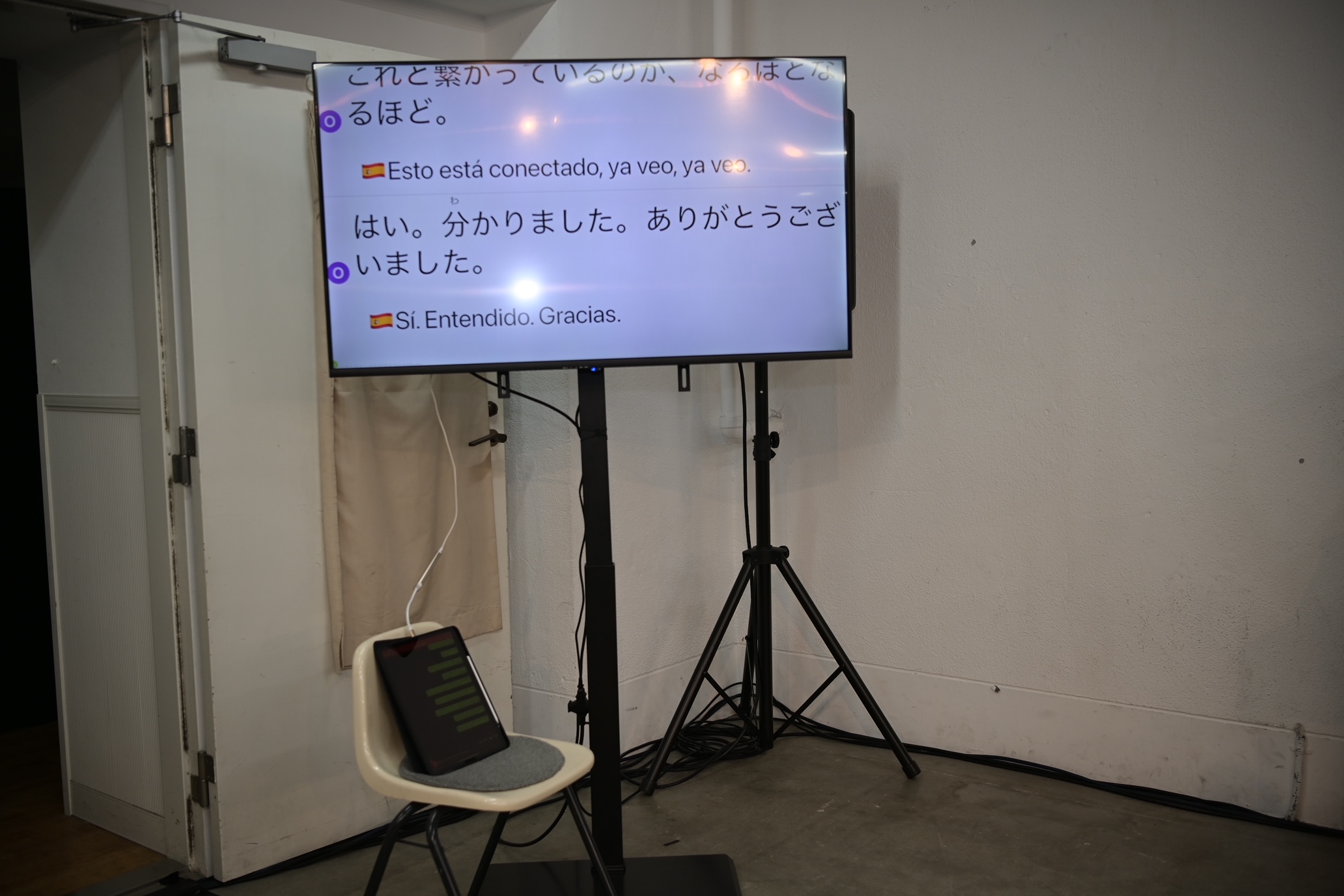

In October 2025, the stage work “How to Make a Love Song” was performed at SOOO dramatic! in Taito-ku, Tokyo, and became a work that deeply questioned the hearts of the audience. This stage, which combines Japanese, English, Chinese, Spanish, and sign language, explores the meaning of “living together” across languages, cultures, and disabilities.

This work was created by Onpuma. Yu Okuda, the representative, says, “Even if we don’t understand the language, there are moments when our hearts connect, and I wanted to depict that on stage.” During the pandemic, he explored the possibilities of performing arts through online workshops, and after traveling to the United States as an overseas trainee (theater department) of the Agency for Cultural Affairs (theater department) and training in New York, he launched this work as his first new work after returning to Japan.

Mr. Okuda says, “I want to take this work overseas, and by teaming up with actors who can respond to the language and communication methods used in the local area, it will be a format that can be implemented in any country.” It is said that cultural interest is created by reversing the arrangement of language based on the universal situation of weddings. The important point here is that sign language is also a language and not something special.

Mr. Sugai, who was in charge of the composition script, received Mr. Okuda’s idea that “people who are far away somehow make love songs and perform them at weddings,” and wrote the main story in just a few days. During rehearsals, they incorporated opinions from the actors and staff to develop a story that transcended language barriers.

At the production site, the performers themselves were in charge of translation, and adjustments to each language were made in about two weeks. Mr. Okuda recalls, “It started with sharing the setting that we wanted to incorporate various languages, and after discussing that it would be interesting to include sign language, they turned the whole thing into a book.”

The casting was conducted on the condition that ‘it is okay if you can’t speak Japanese’, and actors from various backgrounds gathered. Motomi Nakajima, who is deaf and also active in musicals, has experience performing at the opening ceremony of the Tokyo 2020 Paralympic Games and participated as an introduction to the production staff. “I was happy that sign language was treated equally as a ‘language’, and I was attracted to being able to participate as a person who uses the language of sign language, rather than a play for people who cannot hear,” he says in sign language.

Nakajima also has a perspective as an audience. “If you know the content, you will watch it, but you will be worried when you see it for the first time,” he said, emphasizing the importance of viewing support. Whether it’s subtitles or multilingual staff, Onpuma is committed to creating an environment where audiences can participate with peace of mind.

The composition of the work contains the “meaning of coming out” rather than “just coming out”. Mr. Okuda says, “It would be nice if I could incorporate the goodness of subtitles into the work, and I want to make it meaningful not only for interpretation.” Mr. Sugai also emphasizes the power of diverse gatherings, saying, “Even if the script is written by another person, it will be completely different, and how you create this place is important.”

Behind the fulfilling environment is also the burden of being an organizer. The production and performance of this work is supported by the Tokyo Arts and Culture Appreciation Support Grant. This grant system by the Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture Arts Council Tokyo will support efforts to improve accessibility, including appreciation support by various arts and cultural organizations. “I would like to make effective use of these systems in the future if possible,” says Okuda.

The audience who enjoyed the performance said, “On stage, sign language such as Japanese, English, Chinese, and Spanish was exchanged, and although I didn’t know everything, I had the experience of ‘conveying’. While the audience also participates in the play, sings together, and enjoys a once-in-a-lifetime meeting, the connection between people is a miracle… I almost cried a little.” There were also voices such as.

“How to Make a Love Song” is a work that makes the most of the power of performing arts to “share space and time between creators and receivers”. Onpuma’s efforts to overcome language and cultural differences and aim for a stage where everyone can participate with peace of mind may have been a stone in the future of performing arts.

![[On-site report vol.06] &…](https://awt.rekibun.or.jp/wp-content/uploads/2026/02/Chupikiさん_写真_11-768x512.jpeg)