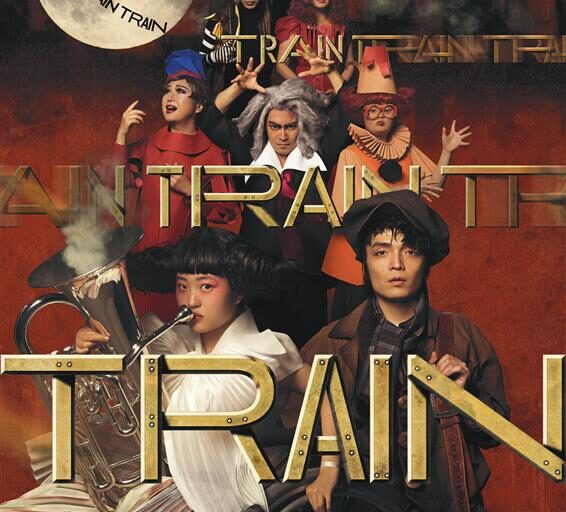

【現場レポートvol.01】阪急電鉄株式会社(宝塚歌劇)~「すべての人に開かれた舞台」へ~

2025/11/04

宝塚歌劇が進める鑑賞サポートの現在と未来

阪急電鉄株式会社(東京宝塚劇場)

宝塚歌劇は、「老若男女、幅広いお客様にご覧いただきたい」という理念のもと、鑑賞サポートの充実に取り組んでいる。2025年度には、東京芸術文化鑑賞サポート助成制度を活用し、東京宝塚劇場公演『GUYS AND DOLLS』において、聴覚障害者や聞こえづらさを抱える観客に向けた新たな支援が導入された。

今回の取り組みの中心となったのは、聴覚補助機器(FM方式の磁気誘導ループ)の導入だ。補聴器や人工内耳に対応した機器を含む3種類の補助機器を用意し、全56公演で貸出対応を実施。劇場の全席で均一な音響体験が可能となり、従来の赤外線方式に比べて利便性が大きく向上した。利用者からは「音が大きくなってセリフが聞き取れた」「より舞台を楽しめた」といった声が寄せられている。

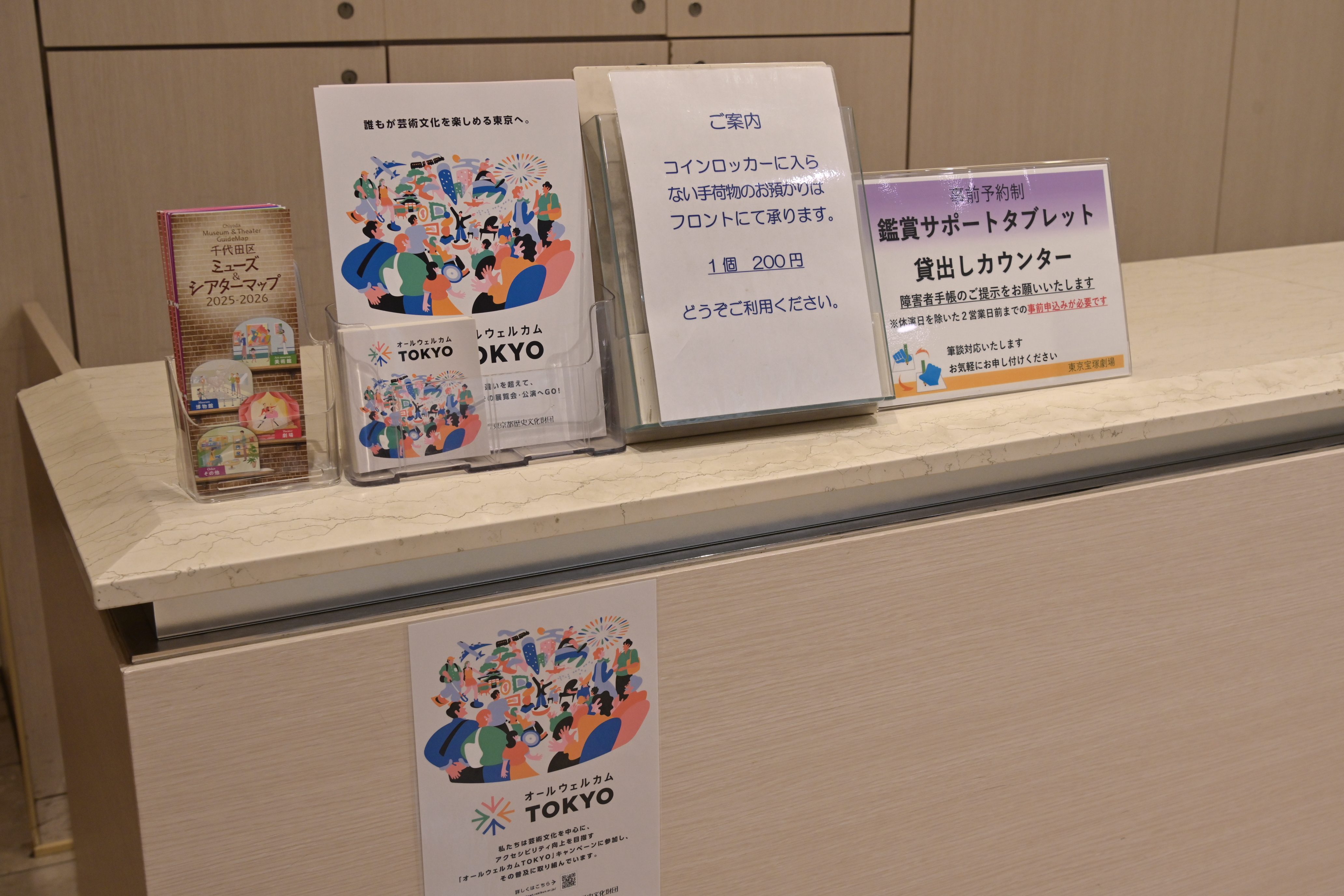

また、出演者のセリフ等の文字情報が閲覧できる鑑賞サポートタブレットの貸し出しサービスも継続的に提供されている。

このタブレットは宝塚大劇場(兵庫県)と東京宝塚劇場(東京都)の両劇場で、2025年は1月から10月までに約200件の利用があり、1作品での貸出が東西の劇場併せて40件をこえるものもあるという。文字情報にはセリフだけでなく効果音やコーラスでの歌唱内容なども記載されており、音の情報が得られない観客にとって、舞台の流れを把握する重要な手段となっている。

視覚障害者への対応としては、サピエ図書館(視覚障害者向けの音声・点字図書を提供するインターネット図書館)での公演プログラムの音声提供が行われている。出演者情報や場面の概要を音声で取得できる仕組みは、劇場に足を運ぶ前の情報保障として機能している。また、宝塚歌劇公式サイトにはバリアフリー情報ページが設けられ、スロープの有無や、館内レストラン(宝塚大劇場)や喫茶コーナー(東京宝塚劇場)のテーブルの高さなど、来場前に確認できる情報が写真付きで掲載されている。

こうした取り組みの背景には、宝塚歌劇が「誰もが安心して来られる劇場」を目指す姿勢がある。阪急電鉄株式会社 歌劇事業部長・栗原良明氏は、取材の中で次のように語った。

「1回の公演で2000人を超えるお客様が来場される劇場ですので、障害の有無等にかかわらず、すべての人が安心して来られる劇場でありたいと考えています。高齢の方や補聴器を使っている方、車椅子をご利用の方、そして熱心なファンの方々——それぞれが抱える事情や、宝塚歌劇に対する期待を受け止めることが求められています。」

栗原氏は、鑑賞サポートを「単なる補助ではなく、劇場文化の未来を支える基盤」と位置づける。新しいサービスを導入すれば、次は「もっとこうしてほしい」という声が届く。それは、観客が劇場に期待を寄せている証でもあるという。

「特別な機材ではなく、誰でもどこでも使えるものを活用することで、他の劇場でも真似してもらえるような仕組みを意識しています。真似されることは、むしろ歓迎です。」

宝塚歌劇では、劇場での公演だけでなくライブ配信やオンデマンド配信、映画館でのライブビューイングなど多様な鑑賞形態を展開している。現状では、そのすべてに対してサポートの提供がなされているわけではないが、それぞれに応じたサポートのあり方を模索している。最近では、舞台挨拶のリアルタイム文字起こしにはUDトークを活用、事前に単語登録を行うことで精度を高めるとともに、劇場だけでなく、ライブ配信視聴者にも同様の情報を届ける工夫がなされている。

「“いつ行ってもサポートがある”ということをなんとか実現するために、公演の初日からサポートを提供できるよう、制作過程で生まれるデータや成果物を活用して、スピード感を重要視して準備しています。」

栗原氏の言葉には、劇場を訪れるすべての人へ、どのようにして公演を届けるかという問題意識がうかがえる。宝塚歌劇の鑑賞サポートは、単なる技術的支援にとどまらず、劇場のサービスのあり方そのものを問い直す試みでもある。誰もが安心して芸術文化に触れられる社会の実現に向けて、その歩みを着実に進めている。

歌劇事業部長栗原良明さん、歌劇事業部東京宝塚劇場担当荒井美帆さん